匠を巡る兵庫テロワールツアー

匠を巡る兵庫テロワールツアー

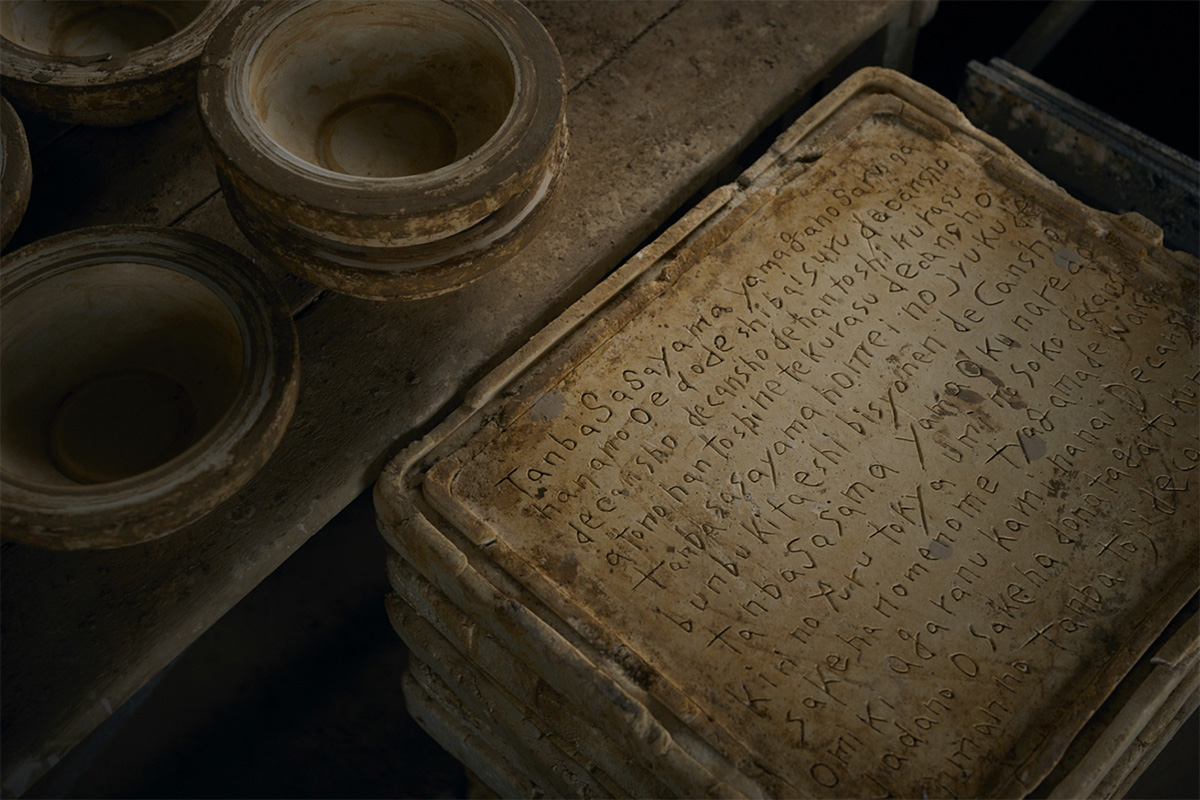

丹波篠山の気候、風土、特産、気質などを歌った「デカンショ節」の歌詞をローマ字で彫った、焼き物の型。

京都・大阪に近接する山間に、現在も続く焼き物の里・丹波篠山がある。およそ850年前から始まった丹波焼は、以降その火を絶やすことなく作り続けてきた。「日本六古窯(にほんろっこよう・古来の陶磁器窯のうち、中世から現代まで生産が続く代表的な6つの生産地の総称)」のひとつでもある。

15mほどの傾斜に這う登窯(のぼりがま)。9つの焼成室の穴が斜面に沿ってある。窯の横に積み上げられた薪は3カ月程度乾燥させた後、一度の焼成(しょうせい)で全て使い切る。

約60軒ある丹波焼の窯元の多くが工房を構える今田(こんだ)地区は、散策するだけでも気持ちの良いのどかな里山だ。このエリアでは1611年頃から、山の勾配を利用した登窯(のぼりがま)が使われている。この伝統的な登窯を年に4-5回使い、煙を上げる窯元が「丹文窯(たんぶんがま)」だ。

「窯があるところには、いい土といい木がある」と、「丹文窯」4代目の大西雅文(おおにしまさふみ)さんは語る。現在制作中の「赤丹波(あかたんば)」シリーズは、“赤土部”を追い求めた先に生まれた、センセーショナルな赤が特徴のブランドだ。

最近は日用使いの器を求められることが多く、用途に応じて電気やガス窯で器を焼くこともあるが、大西さんの作品は必ず登窯で焼く。土は、自身で丹波の山や田んぼに入り採取した土と、近所の平安時代の窯跡周辺の土をブレンドしたもの。江戸時代に100年だけ継承された伝説の“赤土部(あかどべ)”に憧れて、土にこだわり、登り窯で焼くことを続けているのだという。

「同じように作っても、そのときの温度や湿度で焼くたびに表情が変わる。登窯で焼くと自然本来の味わいや風合いが出て、一つとして同じものができないのが魅力です」

登り窯でおよそ60時間、1,300度という高温で焼成する際に、燃料として入れる松の薪が灰になって器にふりかかり、陶土の成分や釉薬などと溶け合って化学反応を起こす「灰かぶり」という現象が、丹波焼独特の色と模様を生み出す。一度火を入れると約3日間、窯と向き合うことになるのだ。

工房の麓にあるギャラリー「TANBUNGAMA109」では、登窯で焼いた大西さんの作品だけが販売されている(住所:丹波篠山市今田町下立杭109/TEL:090-4304-7184/営業時間11:00-16:00・不定休) 。

「丹文窯」の陶芸体験では、白、水色、黒、茶色の4色から釉薬を選べる。

体験教室の様子。手びねりで丹波の土に触れながら、自由な発想で作品を作ることができる。

使う土には、丹波産の山の土が70%、田んぼの土が30%含まれている。写真は山から採ってきた白い土。これを攪拌して石を取り除き、田んぼの土とブレンドする。

「いい土は土がいい仕事をしてくれるので、手がかからないんです」と、大西さん。

追加で、作った作品を登窯で焼いてもらうこともできる。※取材時にチラリと大西さんが話していたことです。記事とリンクするので入れてみました。今回の体験で訴求するポイントがあればここに記載しても良いのかな、と思います。

丹文窯

住所:兵庫県三田市西相野578-25

TEL:079-568-1031

営業時間:9:00-17:00

定休日:無休

https://tanbungama.com/